ヴィンテージ スウェット パーカーの概要と魅力

ヴィンテージ スウェット パーカーとは、一般的に1990年代以前に製造された古着のスウェットパーカ(裏起毛コットン素材のプルオーバーやジップアップのフーディー)を指します。

元々は1910~20年代に運動用ウェアとして誕生し、当時のウール素材ユニフォームの不快さ(肌擦れやチクチク感)を解消するために開発されたのが始まりです。

例えば1920年代、米国のラッセル(Russell Athletic)の創業者が、フットボール選手だった息子のために初めて綿ニットのスウェットシャツを作ったという逸話も残っています。

当初は運動着だったスウェットも、その後カレッジウェアや日常着として普及し、現代ではファッションアイテムとして確固たる地位を築きました。

ヴィンテージ スウェット パーカーの魅力は、シンプルな中に時代ごとの独特なディテールや風合いが詰まっている点です。

古い年代ならではの染み込みインクの色褪せや生地のヤレ感、長年着込まれたコットンの柔らかさなどは、新品にはない「味」として愛好者を魅了します。

また、一見無地に近いベーシックなパーカーでも、年代によってリブの長さや編み方、ガゼット(三角マチ)の有無や形状、袖付けのパターン(セットイン・ラグラン・フリーダム)など細部が異なり、それらを見極めることで当時の背景や歴史までも感じ取れる点が面白さとなっています。

90年代以前のヴィンテージ品は現存数が限られるため希少価値があり、古着市場でコレクターズアイテムとして高値で取引される物も少なくありません。

以下、年代ごとのディテールの変遷や構造、プリント技法、そして市場価値や鑑定ポイントまで、ヴィンテージスウェットパーカーの世界を詳しく解説します。

Champion(チャンピオン)に偏らず、RussellやHanes、Searsなど様々なブランド/無名ブランドにも触れつつ進めていきます。

1930年代〜1990年代:年代別ディテールの変遷

ヴィンテージ スウェット パーカーは、製造された年代によってタグのデザインや素材、形状などに変化が見られます。ここでは1930年代から1990年代まで、主なディテールの変遷を年代順にまとめます。

1930年代:両Vガゼットと長リブの時代

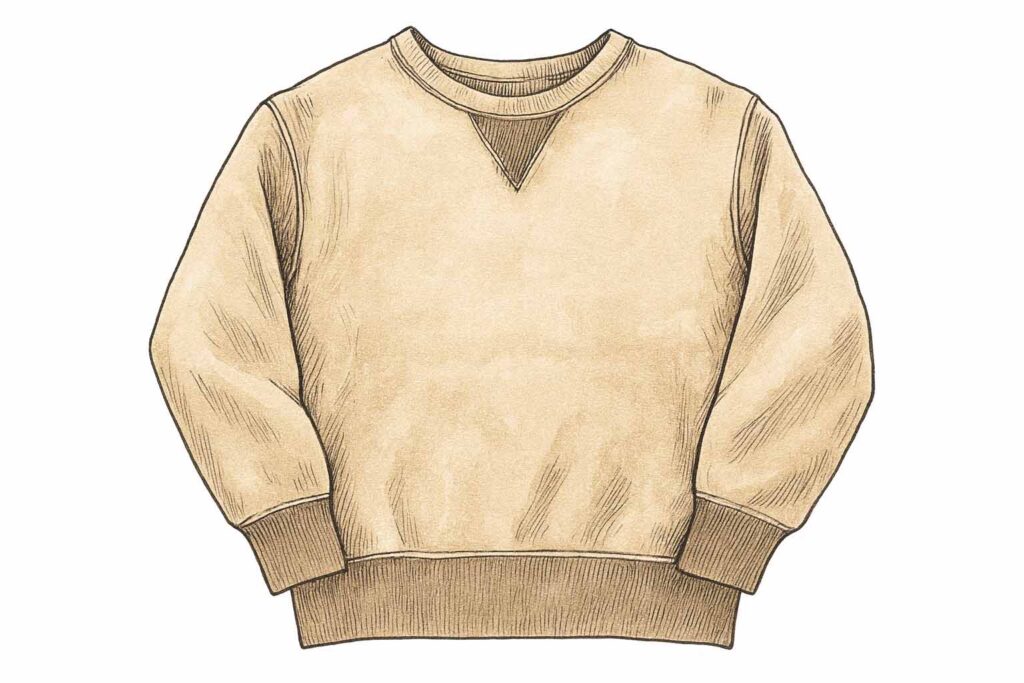

1930年代のヴィンテージスウェットシャツの例。前後の襟元に両Vガゼット(汗止め用のリブ布)を備え、裾リブも「腹巻き」のように非常に長いのが特徴です。この時代のスウェットは全て綿製で伸縮性が限られていたため、リブを長く作って経年の伸びに対応していました。両Vガゼットは1930年代~50年代前半に見られるクラシックなディテールです.

1930年代に登場した初期のスウェットパーカー(当時は主にクルーネックのスウェットシャツ)には、前後にV字ガゼット(汗止め用の三角布)が付く「両V」仕様が顕著な特徴でした。

ガゼットとは襟元の三角形布のことで、汗を吸収し襟の補強も兼ねています。両Vガゼットは襟の前後にリブニットの三角布をはめ込むタイプが多く、専門用語で「はめ込みガゼット」と呼ばれます。この両Vガゼット付きスウェットは1930年代〜50年代前半に集中して見られ、まさにヴィンテージならではのディテールと言えます。

また30年代当時の生地は”綿100%”が基本で、化学繊維を混紡していなかったため、リブ(袖口や裾のニット部分)は経年の伸び縮みを見越して非常に長く作られていました。

裾リブが10cmを超えるような“腹巻き”のような長リブのものもあり、リブが長ければ長いほど古い年代と判別できるほどです。

30年代のスウェットでは特に裾リブ・袖リブが長い傾向があり、これは素材の伸縮性を補うための設計でした。

生地構造では、この時代のボディは丸胴編み(筒状に編まれた生地)が主流で、脇に縫い目のないシームレスな胴体が使われています。タグの位置も特徴的で、ブランドタグが裾付近(腰のあたり)に付いている点が30年代以前の製品の目印です(※40年代以降は首元にタグが付くのが一般的になりました)。プリント技術が未発達だった1930〜40年代前半には、カレッジ名やチーム名のロゴはインクプリントではなくフェルト生地を切り抜いて縫い付けるレタリングで表現されました。

このフェルトレタリングも30年代スウェットの大きな魅力で、文字や番号が生地に立体的に浮かぶような質感があります。

1940年代:前Vへの移行と特殊スリーブの登場

第二次世界大戦期〜戦後の1940年代になると、スウェットシャツのディテールにもいくつかの変化が現れます。ガゼットは引き続き付くものの、”「前V」ガゼット(前のみ)”が次第に主流になり始めます。

前Vガゼットでは、生地の上に三角形の布をそのまま縫い付ける「貼り付けガゼット」方式が一般的でした。両V(前後)ガゼットも40年代前半にはまだ見られますが、徐々に後ろのガゼットが省略されて前だけになる傾向です。さらにコスト削減や縫製技術の向上により、60年代頃にはガゼット自体が一時姿を消すことになります(※ヴィンテージと近年の復刻品だけに見られるディテールとして、現代では逆に蘇っています)。

袖付けにおいては、1940年代はセットインスリーブ(後述)の仕様が一般化した時期です。

一方で、一部メーカーは運動性能向上のため特殊な袖パターンも開発しました。

代表例がChampion(チャンピオン)が開発したとされる「フリーダムスリーブ」で、肩から袖にかけて曲線状に縫製される独特の袖付けです。フリーダムスリーブは肩から脇にかけてS字カーブを描く縫い目が特徴で、腕を上げ下げしても裾が持ち上がりにくく、球技などで投げる動作がしやすいよう考案されました。当時のスウェットが「運動着」であったことを象徴するディテールと言えます。実際、同時代のHanes(ヘインズ)社も「スウィングスリーブ (Swing-Sleeve)」という独自の曲線袖パターンを採用しており、1940年代のヘインズのタグには “Swing-Sleeve” の表記が見られます。このように各ブランドが工夫を凝らした特殊な袖付けが登場したのも40年代の特徴です。

ボディ構造では、引き続き丸胴ボディが多いものの、スポーツ用途として脇下にガゼット(マチ布)を付けた製品も見られます。脇下ガゼットは運動時の汗止めと補強を目的に付けられ、一部の製品ではガゼットも襟のようにはめ込み式で作られていました。生地面では、この頃に裏起毛のスウェット地が標準化し始め、保温性が向上しています。

プリント技術としては、水性インクによる染み込みプリントがこの頃から登場します。染み込みプリントとは、水性のインクを生地に染み込ませる手法で、生地になじんだ柔らかい風合いが特徴です。40年代後半にはインクプリントが徐々に普及し、フェルトレタリングと併用されるようになりました。

また、終戦後の大学文化の高まりとともに、カレッジ名やマスコットをあしらったフロッキープリント(植毛プリント)のスウェットも1940年代末~50年代に現れ始めます。フロッキーは短い繊維を樹脂で植え付けてベルベット状の質感に仕上げるプリントで、1940年代末に一部使用例が見られます(本格的な流行は50年代以降です)。

1950年代:リブ編み技術とプリント多様化の時代

1950年代になると、スウェットシャツ(パーカー含む)は米国で一層ポピュラーなカジュアルウェアとなります。ヴィンテージ市場で人気の長リブや両V/前Vガゼットは、この時代がひとつの最盛期でした。50年代前半までは前述のように前Vガゼット付きの製品も多く存在しましたが、中盤以降になるとコスト面から徐々にガゼットは省略され、ガゼット無しのクルーネックが増えていきます。パーカー(フード付き)に関して言えば、後付けフードと呼ばれるディテールが稀に見られるのも50年代までです。これは元々クルーネックのスウェットに後からフード部分を縫い付けた構造で、40〜50年代の一部ブランド(大学のカスタム品など含む)で確認され、現代では大変希少なディテールとなっています。

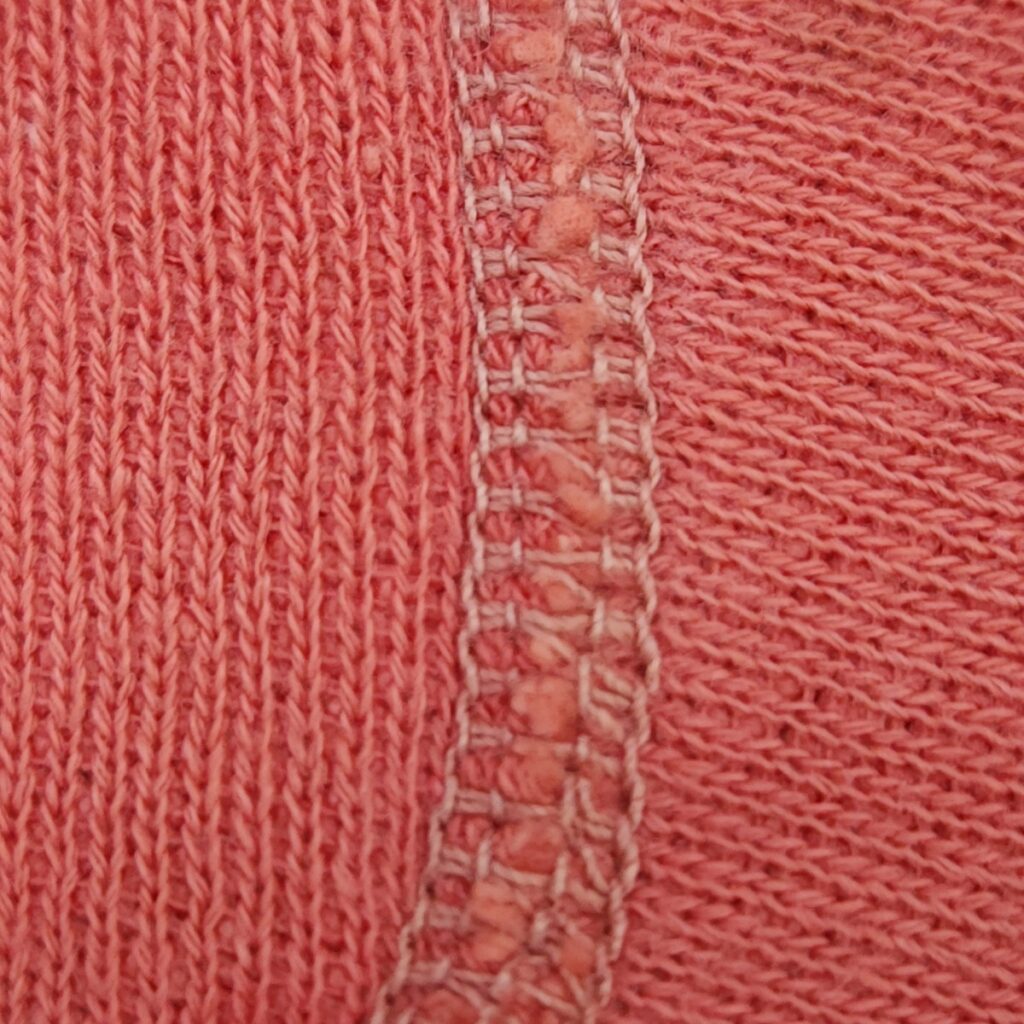

縫製仕様ではスウェットのヴィンテージデティールとして有名な4本針縫製が50年代のキーワードです。4本の針・6本の糸を使う特殊ミシンによる縫製で、裾リブと身頃の縫い合わせ部分などに4本平行のステッチが走るのが特徴です。この技法により丈夫な縫い目と独特のパッカリング(縫い縮みによる波打ち)が生まれ、当時のスウェットの頑丈さを支えていました。また肩や袖の縫い合わせには2本針(2本ステッチ)の巻き縫いが用いられ、これも50年代以前のスウェットに見られるクラシックなディテールです。

素材面では、50年代までは基本コットン100%でしたが、1950年代後期になるとごく少量のレーヨンやナイロンを混紡したスウェットも試験的に出始めます。ただ本格的な合繊ミックス(例えばポリエステル混紡)は60年代後半以降であり、50年代のヴィンテージスウェットはほぼ綿製と考えてよいでしょう。そのため洗濯による縮みも避けられず、Champion社は1938年にリバースウィーブ (Reverse Weave) と呼ばれる特殊な生地使い(生地目を横方向にして丈縮みを軽減し、脇にリブのサイドパネルを配置)を特許取得しています。50年代にはChampionリバースウィーブ製法のパーカーやスウェットが大学を中心に広まりました。*本稿ではChampionの詳細紹介は控えますが、このReverse Weaveは「洗うと縮む」という弱点を克服した画期的開発として1930年代末に登場したものです。

CHAMPION(チャンピオン) リバース ウィーブ 歴史から製法、年代別仕様、タグ、現代の価値まで徹底解説

CHAMPION(チャンピオン) リバース ウィーブ 歴史から製法、年代別仕様、タグ、現代の価値まで徹底解説

プリントに目を向けると、カレッジ物やスポーツチーム物の多色フロッキープリントが1950年代に流行しました。カラフルなベルベット調のプリントは当時として製造コストが高く数も少なかったため、現代では特に希少価値が高いカテゴリです。黒ボディにカラーフロッキーで虎やマスコットが描かれた大学スウェットなどは、復刻するにもコストがかかりすぎるためレプリカブランドでも再現例が少なく、大変希少とされています。 また50年代の一部にはダブルフェイス(二重生地)仕様のスウェットも登場しました。表地と裏地の二重構造で保温性を高めたものですが、生地が厚く重いため生産数は少数に留まっています。

タグに関しては、ブランド名の横に®マーク(登録商標)が付くようになるのが50年代以降の特徴です(ただし商標未登録だったマイナーブランドには当てはまらない場合もあります)。たとえばRussell AthleticやHanesなど大手ブランドはこの時期に商標登録を済ませ、タグに®が見られるようになりました。タグデザイン自体も各社で刷新が進み、従来の刺繍織タグから少し簡素なものへと変化していく傾向があります。

1960年代:タグと袖の変革、新素材の導入

1960年代のスウェットパーカー(およびスウェットシャツ)は、大きく袖の仕様とタグ表示方法に変化が見られます。まず袖付けでは、ラグランスリーブがこの時代に広く普及しました。ラグランスリーブとは襟ぐりから脇に向けて袖が斜めに続くデザインで、肩に縫い目が無いため肩幅を気にせず着られ、腕の可動域が広いのが利点です。スポーツシャツとしての機能性から大学のスウェットなどで採用され、60年代以降〜現在まで一般的な袖スタイルの一つとなりました。

一方で、それまで標準だった前Vガゼットは60年代に入るとほとんど姿を消します。コストダウンの流れによりヴィンテージ後期にはガゼット無しが当たり前となり、このディテールは長らく廃れていきました(※現行品や復刻版でごく稀に復活する程度です)。また50年代まで長かったリブも、60年代には幾分短くなり現在とほぼ同じ長さ・仕様に近づいていきます。リブの編み方も効率化され、古い吊り編み機から量産可能な丸編み機へと移行したのもこの頃です。

タグ表示では、ネームタグのプリント化が進んだ点が顕著です。1960年代以前はブランド名やサイズ表記が刺繍織りタグに丁寧に織り込まれているのが普通でしたが、60年代にはコスト削減のため布タグにインクでスタンプ印刷しただけの簡易なタグが登場します。例えばHanesでは「BLUE TAG」と呼ばれる青地に白抜きロゴのプリントタグ(60〜70年代)、Championでも60年代後半には薄手のプリントタグを使った製品が見られます。これはヴィンテージ鑑定上のポイントにもなり、刺繍タグなら概ね60年代以前、プリントタグなら60年代以降といった目安が立ちます。

素材面では、大きな変化としてポリエステル混紡の一般化が挙げられます。特に60年代後半にはコットンに合繊を混ぜて縮みやシワを抑えたスウェットが試作され、70年代にはコットン50%・ポリエステル50%の「50/50スウェット」が広まりました。したがってオールコットンのヴィンテージは60年代以前が中心で、70年代以降は混紡素材が増えてきます(ただしこの過渡期にも純綿製品は併売されていたため一概には言えません)。

プリント技法では、1960年代も引き続き水性の染み込みプリントが多用されました。経年でインクが生地に沈み込み、洗うごとに風合いが出る染み込みプリントは当時の大学スウェットの雰囲気を象徴しています。しかし同時に、油性インクを使ったラバープリントも一部で登場します。例えばスポーツチームや企業ロゴでは、はっきり発色させるためにラバーインクを厚く乗せるプリントが試みられ、これが翌70年代の主流へとつながっていきます。

1970年代:ラバープリント全盛と大量生産の時代

1970年代はスウェットパーカーが完全にカジュアルファッションの定番となり、大量生産が進んだ時代です。最大の特徴はプリント技法の変化で、油性ラバープリント(プラスチゾルプリント)がこの年代から主流となりました。ラバープリントは生地表面にゴムのようなインク膜を乗せる方式で、濃色の生地にも鮮やかな発色でプリントできる利点があります。70年代以降に作られたスウェットの多くはこのラバープリントを採用しており、仕上がりは生地の上にインクが付着しているツヤっとした質感です(※経年劣化ではインク膜に細かなヒビ割れが起きやすい)。一方、水性の染み込みプリントは徐々に廃れ、80年代にはほとんど見られなくなります。

また70年代はカレッジスウェットのブームが再燃した時期でもあります。アメリカの大学名ロゴ入りやチーム名入りのパーカーが若者の日常着として定着し、日本を含む海外にもそのファッションが波及しました。Championのリバースウィーブもこの頃まで米国内生産で品質が高く評価され、当時の米大学生の定番でした(余談ですが、現在では70年代〜80年代のChampionリバースウィーブも十分ヴィンテージ扱いで人気です)。

縫製や形状で言えば、70年代にはもう古いディテール(ガゼットや長リブなど)は姿を消し、現代と大差ないシンプルなクルーネック/パーカーが完成しています。袖もセットインスリーブかラグランスリーブの二択となり、特殊なフリーダム袖は過去のものとなりました。ただし1970年代後半になると、一部でヴィンテージ回帰のリバイバルも起こります。例えばChampion社は70年代末〜80年代に、一時的に復刻風の前Vガゼット付きスウェットを限定生産した例があります(当時すでに「昔風デザイン」がノスタルジー商品として企画された形です)。

素材は前述の通りポリエステル混が定着し、多くのスウェットが50/50のブレンドになりました。これにより生地の縮みやシワが軽減されましたが、風合いはコットン100%に比べるとやや硬くツヤのある質感となります。70年代の古着を見ると、タグに素材表記(例:Cotton 50%、Poly 50% など)が記載されたものが増えているのも特徴です。また米国内法で洗濯表示タグの添付が義務化されたのもこの頃で、ヴィンテージ判別の目安として「洗濯タグが無いものは概ね60年代以前、付いていれば70年代以降」と判断することもできます。

1980〜90年代:ブランドロゴと現行品への移行

1980年代にはスポーツブランドの台頭や学生ブームの影響で、スウェットパーカーにもブランドロゴ入りやキャラクタープリントの多様化が見られます。例えば80年代のRussellやStarter、Championは自社ロゴやNFL・NBAなどプロスポーツチームのロゴを大きくプリントしたパーカーを数多く生産しました。Snoopy(スヌーピー)や大学のマスコットキャラクターなどをあしらったプリントスウェットもこの時期に充実し、今日ヴィンテージ市場で人気の「スヌーピースウェット」は1970〜80年代製のものが多いです。

縫製や生地は大量生産によるコストダウンで薄手化・軽量化が進み、リブも短めでフィット感より動きやすさ重視の作りになります。フード付きパーカーでは、フードが二重に縫製され厚みを持たせたデザイン(ダブルフェイスフード)が80年代に一般化しました。一方、古くから続いた米国内生産は80〜90年代に転換点を迎え、多くのブランドが生産拠点を中南米やアジアに移行します。Championも90年代半ばに「Made in U.S.A.」表記の生産を終了し、それ以降は現行品扱いとなりました。そのためヴィンテージChampionは〜1990年代初頭までという区切りで考えられています。

1990年代になると、既に製造から約30〜60年が経過した1930〜60年代のスウェットは立派な「ヴィンテージ古着」としてコレクターに認知され始めました。90年代当時の日本でも古着ブームがあり、Championのトリコタグ(70年代〜80年代)やバータグ(60年代)付きスウェットが古着屋で人気でした。ただし90年代製自体はまだ新品同様に市場に流通していたため、90sパーカーそのものは当時は単なる中古服扱いだったことも補足しておきます(現在では約30年が経ち、90年代のものもヴィンテージの仲間入りをしています)。

総じて、1990年代までにクラシックなディテールのサイクルは一巡し、以降は現代的なデザインへと移行していきます。2000年代以降はリバイバルとして各社がヴィンテージ仕様を復刻する時代になりますが、それは本題から逸れるのでここでは割愛します。

縫製仕様:袖付けスタイルとボディ構造

ヴィンテージスウェットパーカーの縫製仕様にも注目すべきポイントが多々あります。特に袖の付け方(スリーブのタイプ)と胴体部分の構造は、年代やブランドによって様々なバリエーションがあり、鑑定の手掛かりにもなります。以下、代表的な袖付けスタイルとボディ構造について解説します。

セットインスリーブ

セットインスリーブの例(肩から垂直に袖が付いたヴィンテージスウェット)を見ると分かるように、セットインスリーブとは肩の位置で袖が縫い付けられる一般的な袖付けです。肩からまっすぐ下に縫い目が伸びるのが特徴で、日常生活で腕を下ろしている状態が多い人間の動作に適しており、袖に縦ジワが入りにくく綺麗に見える利点があります。ヴィンテージでは1940年代以降現在まで最もポピュラーな袖付けで、多くのブランドで採用されました。肩幅のラインがしっかり決まるため、見た目にもオーソドックスで整ったシルエットになります。

ラグランスリーブ

ラグランスリーブの例(襟元から袖が続くヴィンテージスウェット)。ラグランスリーブは襟ぐりから袖下にかけて斜めに切り替え線が入り、肩と袖が一続きになった袖付けです。肩に継ぎ目が無いぶん可動域が広く、スポーツ用途で好まれました。肩幅を気にせず着られるため体型を選ばないリラックスした着心地になるのも特徴です。名称は片腕を負傷したラグラン男爵が考案したことに由来すると言われています。ヴィンテージでは1960年代以降のスウェットで多く見られ、特にカレッジスウェットや野球・フットボール用のトレーナーに多用されました。

フリーダムスリーブ(自由袖)

フリーダムスリーブは1940年代に一部で採用された特殊な袖付けです。袖の縫い付け線が肩から脇へS字状にカーブを描く独特のパターンで、腕を上げても裾が持ち上がりにくい設計になっています。Championが40年代に製造したカレッジスウェットなどに見られ、Hanesの「スウィングスリーブ」タグの付いた製品も同様の構造でした。縫製に手間がかかるため50年代には廃れましたが、運動着としての合理性が追求された興味深いディテールです。

胴体の構造(丸胴・サイドシーム・サイドリブ)

ヴィンテージスウェットのボディ(胴体部分)は、大きく分けて次の3タイプに分類できます:「丸胴(筒編み)」、「脇縫い(サイドシーム)」、そして「サイドパネル(リブ)付き」です。1930〜50年代の古いスウェットは丸胴編みが多く、胴体脇に継ぎ目がありません。吊り編み機や旧式の丸編み機で時間をかけて編まれた丸胴生地は伸縮性・耐久性に優れ、着心地が柔らかいのが特徴です。一方、その後は大きな反物生地を裁断して縫い合わせるサイドシーム型が主流となり、生産効率は上がりましたが脇に縫い目ができるため肌あたり(縫い目のゴロつき)が増えました。

特殊なケースとして、Championのリバースウィーブに代表されるサイドパネル(リブ)付きがあります。胴体脇にリブ編みの別布パネルを縫い込み、縦縮みを防止しつつ横方向の伸びに対応させた構造で、1930年代後半に誕生したChampion独自のアイデアでした。RussellやSearsなど他社のヴィンテージスウェットでは基本的に丸胴かサイドシームですが、一部にスポーツ用として脇下や側面にリブのマチ布を設けた例もあります。胴周りの仕様を見ることで、おおよその年代スタイルやメーカーの工夫を読み取ることができます。

リブ編み(袖口・裾)

(縫製というより編み仕様の話になりますが)リブにも注目ポイントがあります。古いスウェットのリブは4本針ミシンで取り付けられた長リブが特徴で、リブ自体の編地も現代と異なるざっくりした風合いのものです。特に50年代以前のヴィンテージに見られる裾・袖の長リブ(10cm超)は希少で、コレクター価値があります。またリブ編みにも種類があり、針抜きリブ(畝の一部を編まず飛ばすことで独特の伸縮性をもたせたもの)や二段リブなど、メーカーや年代で編み方が異なります。これらは外観から判断しづらい細かな点ですが、把握して鑑定材料にすることもあります。

ポケット形状

1930〜40年代:パーカー創成期のポケット形状 – セパレートポケットと初期カンガルーポケット

1930年代、アメリカのChampion(当時Knickerbocker Knitting社)が世界初のフーディーを開発。初期モデルは後付けフード仕様で、ハンドウォーマー用ポケットが追加されました。この時代の特徴は、左右独立した「セパレートポケット(パッチポケット)」と、中央一体型の「カンガルーポケット」が並行して存在していたことです。

セパレートポケットは腰位置に左右別々の袋布を外付けする方式。運動選手や作業員向けの防寒着として実用性を重視した構造でした。一方、カンガルーポケットも1930年代から登場し、手を温める機能を持った新しいデザインとして採用されます。この左右分割型は1940年代まで見られ、戦後の大量生産とともに姿を消していきます。

1950〜60年代:「ドラえもんポケット」(ドラポケ)の登場

1950年代に入ると、裾リブから離れた位置にポケットを配置した「ドラポケ」が登場します。現代のカンガルーポケットと異なり、ポケットの下端が裾リブに縫い込まれず浮いているため、見た目がドラえもんのポケットに似ていることからこの名が付きました。

ドラポケは四辺すべてを身頃に縫い付けた袋布構造で、開口部は緩やかなカーブの両サイドスリット。ChampionやHealthknit、Russellなど各社が採用しており、縮みや形崩れ防止、運動性向上が目的だったと考えられます。1960年代まで多く見られ、その後は裾一体型へ移行しました。

1970〜90年代:カンガルーポケットの標準化

1970年代以降は、裾リブと一体化した大型カンガルーポケットが標準化。縫製は身頃に貼り付け、口周りを二重ステッチで補強し、両端にバータック(カンヌキ止め)を施す方式が主流になりました。

開口部は1970〜80年代には垂直〜緩やかなカーブ、1980〜90年代には斜めカットの曲線が主流に。ポリエステル混の生地も登場し、ポケット袋布の伸び垂れ防止が進化しました。

ポケット形状は単なる収納以上に、年代判別やブランド特定の重要な手がかりになります。ヴィンテージフーディーを選ぶ際は、ぜひポケット位置・形状・縫製方法にも注目してください。

デティールまとめ

| 年代 | タグの特徴 | ガゼット | リブ(裾・袖口) | 袖のスタイル | 縫製仕様 | フードの仕様 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1930年代 | タグは裾付近に縫い付け(首元タグなし) | 両Vガゼット(前後に配置) ※リブ生地をはめ込む初期仕様 | 裾・袖リブが長い(10cm超) ※伸縮性確保のため特別に長く設定 | セットインスリーブ(標準的な肩付け) | 主要部位は2本針縫製(ダブルステッチ) 胴は丸胴編み(脇縫い目なし)も登場 | フード付きスウェットは未普及(ほぼ存在せず) |

| 1940年代 | ブランドタグが首元に付くようになる | 両Vガゼット継続(前後とも) 脇下ガゼット付きも存在 | 裾・袖リブ長い(10cm前後 ※縫い目のない筒状リブも稀に見られる | セットインスリーブ主体 フリーダムスリーブ(稀少なS字袖)が出現 | 2本針縫製が主流(肩やリブ付けも二本線) | 後付けフードパーカー登場(クルーネックに後からフード縫製 ※製造期間が短く現存数も少ない |

| 1950年代 | 首元に織りタグ(ブランド名やサイズ表記) | 前Vガゼットに移行(後ろガゼット省略) ※両V仕様は50年代前半まで残存 | リブは依然長めだが徐々に短縮傾向 ※リブに4本針のフラットシーマ縫製採用例あり | セットインスリーブが一般的 フリーダムスリーブは50年代までで消滅 ラグランスリーブが後半に登場し始める | 一部で4本針フラットシーム縫製を導入 (縫い目が平らで丈夫) 基本は2本針縫製を継続 | 二重生地のダブルフェイスフード採用開始 (裏地がスウェット地またはサーマル地) |

| 1960年代 | 首元タグ+組成表示や洗濯表示が付加され始める | 前Vガゼットあり(前のみ)※徐々に簡略化 1960年代後半にはガゼット自体が廃止 | リブ丈は標準的な長さに(長リブ消滅) ※化学繊維導入や編み技術向上で過度な長さ不要に | ラグランスリーブが主流となる (セットインも併用) | 縫製の効率化:3本針カバーステッチ縫製が普及 4本針フラットシームは減少 | フード一体型パーカーが一般化(最初からフード縫製) ダブルフェイスフード継続(厚手で保温性向上) |

| 1970年代 | 首元タグにブランドロゴ・サイズ・組成表示(大きめタグ) | ガゼットは付かない(ヴィンテージ仕様として消滅) | リブ丈は現行と同様の通常長さ | セットインスリーブが一般的 ラグランスリーブもスポーツ用で継続 | 大量生産に伴いオーバーロック縫製など合理化 | パーカーが定番アイテム化 多くは二重フードだが簡略化で一重フードも登場 |

| 1980年代 | 首元タグはポリエステル製が増加 ブランド・原産国・組成を明記 | 基本なし(ガゼット廃止) ※例外:米軍士官学校用などで前V復刻例 | リブは標準的長さ(伸縮素材を混紡したものも登場) | セットインスリーブ主流 (ラグラン袖はデザインによる) | 縫製仕様は現代に近づく(脇に縫い目のあるボディも一般的に) | 引き続きダブルフェイスフード採用多し (廉価品では裏地なしフードも増える) |

| 1990年代 | 首元タグ大型化・デザイン化(刺繍タグ等) 品質表示・バーコード付きも | なし(ガゼットは付かない) | リブ長さは現行品と同様 | ほぼセットインスリーブ(標準的) | 大量生産品として確立(現在と同様の縫製仕様) | 裏地付き二重フードと一重フード両タイプが存在 |

補足: 1930–50年代のヴィンテージスウェットには、綿100%ゆえの縮み対策としてリブを非常に長く取ったデザインやガゼット(汗止め布)が特徴的に見られます。

特に1940年代以前のスウェットでは袖リブが10cm以上にも及び、リブに縫い目のない筒編み仕様(吊り編み機による)も存在しました。

ガゼットは当初前後に付く両V仕様でしたが、50年代中頃に前のみの「前V」へと簡略化され、1960年代にはコスト削減等で姿を消します。

袖のスタイルは40年代以降セットインスリーブ(通常の袖付け)が主流ですが、1940〜50年代には可動域を高めるフリーダムスリーブも少量生産され希少価値があります。

ラグランスリーブはフリーダム廃止後の1960年代に多用されました。

フード付きパーカーについては、1940年代に最初期の「後付けフード」型が登場し、50年代以降は表裏二重構造のダブルフェイスフードが標準となりました(現代でもチャンピオンのリバースウィーブ製品などに踏襲)。

1970年代以降のスウェットは素材混紡化や大量生産の影響で、ヴィンテージ特有のディテール(長リブ・ガゼットなど)は消滅し、袖付けもほとんどがセットインに統一されています。

プリント技法と経年変化

ヴィンテージスウェットパーカーのプリントにも、時代による技法の違いと経年変化による味わいがあります。代表的なプリント手法を年代順に紹介し、その特徴と古着としての風合いを解説します。

フェルトレタリング(1930〜40年代)

プリント技術が未熟だった初期(1930年代〜40年代前半)には、直接インクでプリントせずフェルト布を文字の形に切り抜いて縫いつける方法が用いられました。

カレッジのイニシャルや番号などを厚手フェルトでアップリケするスタイルで、生地に染み込むというより布の上に立体的に乗る感覚です。

経年変化ではフェルトが毛羽立ったり、一部がほつれ・剥がれたりすることもありますが、それも含めてヴィンテージならではの迫力ある風合いとなります。

染み込みプリント(水性プリント、1940年代~)

戦後になると水性インクによるプリントが登場し、文字やロゴを生地に染み込ませて表現するようになりました。

染み込みプリントは生地の繊維にインクが浸透するため、表面にインク層がほとんど残らず柔らかな手触りが特徴です。

新品時は比較的鮮明でも、洗濯や経年でインクが落ち着き、生地と一体化した半透明な風合いになっていくのが特徴です。

これによって生まれる退色やかすれ感は古着好きにはたまらない魅力で、「霜降りグレー地に白の染み込みプリント」などはヴィンテージスウェットの王道の味わいとされています。

フロッキープリント(植毛プリント、1940年代後半〜)

ベルベットのようにモコモコとした手触りのフロッキー(植毛)プリントは、まず糊状の樹脂で模様を描き、その上に短く切った繊維粉を静電気で植え付けて定着させる技法です。

50年代のカレッジスウェットでスポーツマスコットやチーム名をカラフルにあしらう際によく使われました。

特に多色使いのカラーフロッキーは製造数が少なく、芸術品のような鮮やかさでコレクター垂涎のアイテムです。

経年変化としては、摩擦で一部のフロック(植毛繊維)が剥がれたり、色あせてレトロな雰囲気になることもあります。

ただ比較的発色は保たれやすく、50年代当時の鮮やかさが残る個体もあるようです。

ラバープリント(油性プリント、1970年代以降)

1970年代から主流となったのがラバープリントです。プラスチゾルインクという樹脂インクをシルクスクリーンで厚く載せる方式で、生地表面にインク膜が貼り付いたような質感になります。メリットは発色の良さと耐久性で、濃色のボディにも白や黄色など鮮やかにプリントできる点です。ヴィンテージの観点では、例えば80年代の企業スウェットやプロスポーツ物のプリントはこのラバータイプが多いです。経年劣化では、インク膜に細かなひび割れや割れ目が入り、ポロポロと剥離してくる場合があります。しかしこのひび割れ具合もまた味であり、ヴィンテージのラバープリントは新品にはない独特の風合いを帯びています。

以上の他にも、染み込み+ラバーの中間のような手法(顔料プリント)やスプレープリント、反射プリントなど様々な試みがありましたが、ヴィンテージスウェットで特によく見られるのは上記4種です。それぞれ年代によって主流が異なるため、プリントを見ればおおよその製造年代を推測できます。たとえば油性ラバーインクなら70年代以降、水性染み込みなら60年代以前、といった具合です。

またプリントの位置や図柄にも年代ごとの傾向があります。50年代以前は胸の高い位置に小さくプリントすることが多く、60〜70年代は胸中央に大判プリントが主流、80年代になると背中側や袖へのプリントなど配置が多様化しました。デザイン面でも、40〜50年代は単色でシンプルなロゴが主流だったのが、60〜70年代にはカラフルなキャラクターものが増え、80年代には企業広告的なプリントも登場するなど変遷があります。こうした図柄・色調のトレンドも経年変化と相まって、古着ならではの独特な雰囲気を醸成しています。

プリント手法の年代別変遷と特徴一覧表

| プリント手法 | 登場年代 | 技法の特徴 | 経年変化の傾向 |

|---|---|---|---|

| フェルトレタリング (フェルト貼り付け) | 1930〜40年代 | プリント技術未発達期に用いられた方法。フェルト生地を文字形に切り抜き、スウェットに縫い付ける。縁取り部分は異なる色のフェルトを重ね表現 | 布製レタリングのためインク剥離の心配はないが、経年でフェルト生地が摩耗・毛羽立ちしやすい。糸のほつれやフェルトの欠損が見られる場合もある |

| 水性インクプリント (染み込みプリント) | 1940年代〜 | 水性染料を用いたプリント技法。インクが生地に浸透し「染み込んだ」ような仕上がりになる。表面に塗膜がなく厚みが出ないため、発色は控えめでエッジも若干にじんだ風合い | 洗濯や経年により徐々に色褪せるが、その色落ちが味わいとなりヴィンテージ市場で好まれる。割れや剥がれは生じないが、退色により雰囲気が増す |

| フロッキープリント (植毛プリント) | 1940年代〜 | 接着樹脂で描いた図柄に、短くカットした繊維粉を静電気で植え付ける手法。起毛状の立体的な質感が得られ存在感が高い。1940〜50年代のカレッジスウェットに多用され、当時は複数色のカラフルなフロッキーも見られた | 表面の植毛は摩擦で剥離・脱落しやすく、経年でプリントが薄くなったり一部剥げたりする傾向がある。丁寧に扱えば発色自体は保たれるが、古着では毛並みのムラが出ることも |

| ラバープリント (油性インク) | 1970年代〜 | ゴム系樹脂のインクを用いたプリント。生地表面に樹脂膜を形成し、発色が良く厚みのある仕上がりになる。主にカレッジ系プリントで普及。耐摩耗・耐洗濯性に優れ、ひび割れにくい | 生地の伸縮に対してプリント層が追従できず、引っ張りや経年硬化によりヒビ割れや剥離が発生することがある。色褪せは少ないが、割れた部分から剥がれが進行する場合がある |

補足: 1930〜40年代前半のスウェットには、現代のようなシルクスクリーン印刷が存在しなかったため、フェルト素材を切り抜いて縫いつけるレタリングによって意匠を施していました。

第二次大戦後の1940年代後半になると水性インクによるプリント技術が登場し、生地にインクを染み込ませるためプリント面が薄く一体化している点が特徴です。

この染み込みプリントは洗い込むほど風合いが増し、ヴィンテージの味わいとして人気があります。

一方、植毛加工のフロッキープリントも1940年代以降に見られ、短い繊維を使った立体感のあるデザインが特徴です。

フロッキーは摩耗で毛羽が取れやすいため、古着ではプリントのかすれ・ハゲが起きていることが多いです。

1970年代に入ると油性のラバープリントが普及し、発色の良さと耐久性からスポーツ・カレッジ物に広く用いられました。

ラバープリントは丈夫ですが、生地が伸びた際にプリント膜が割れることがあり、ひび割れや剥がれが経年劣化として現れます。

素材構成の年代別変遷と特徴一覧表

| コットン(綿)100% | 〜1960年代中心 ※50年代頃までは他素材なし | 吸湿性・通気性に優れ、肌触り柔らか。 厚手で保温性も高い。反面、綿のみでは伸縮性が乏しく、リブを長く取るなど工夫が必要。 洗濯で縮みやすく型崩れしやすい | 頑丈で長持ちしやすい。色落ち・日焼けによる味わいが出る。 毛玉ができても小さく自然に脱落するため目立ちにくい(綿100%は毛玉自体が生じにくい) |

| 綿+ポリエステル混紡 | 1970年代〜登場 (80年代以降50/50など一般化) | ポリエステル混により生地の強度・耐久性が向上し、縮みにくくなる。 速乾性が高まり軽量化。 綿100%に比べ製造コストが低い利点もある | 毛玉が発生しやすく、合繊の毛玉は生地表面に残りやすいため外観が劣化しがち。 色褪せや縮みは少ないが、着用摩擦で生地表面がざらつくことがある |

| 綿+レーヨン混紡 (綿+ポリ+レーヨンの三者混含む) | 1970年代〜(三者混が主流) ※純粋な綿/レーヨン二者混は稀 | レーヨン(再生繊維)を加えることでシルクのようなしなやかな質感と光沢が得られ、肌触りが向上。 ポリエステルと併用した三者混では、防縮効果と着心地向上のバランスを実現 | レーヨンは水に弱く耐久性に乏しい傾向があるため、高混率では洗濯で繊維が劣化・収縮しやすい。 ポリ混のケース同様、毛玉は発生しやすい(レーヨンも合成繊維の一種のため)。 適切にケアすれば柔らかな風合いを長く保てる |

中古市場の価格相場と高額取引事例

近年のヴィンテージ古着ブームに伴い、スウェットパーカーの中古市場価格も高騰傾向にあります【kanteikyoku.jp】。特に1930〜50年代の希少なものやユニークなプリントのものは、数十万円単位の取引も珍しくありません。ここではおおまかな価格相場と、話題となった高額取引の事例をいくつか紹介します。

- 一般的な相場感: 状態やサイズにもよりますが、1950年代以前のヴィンテージスウェットは近年10万円以上が当たり前になりつつあります。

- 高額取引の具体例: 1940年代の後付けフード・ツートーンパーカーが挙げられます。40年代のスウェットで胴体と袖で配色が異なるツートーン、かつフード後付けというレア仕様のものは市場にほとんど出回らず、数十万円クラスになると言われます。サイズが小さい良コンディションのものならなおさら希少です。またカラー・フロッキープリントのスウェットも「幻」とされています

- Champion以外の高額品: ヴィンテージスウェットの高額取引というとChampion製に目が行きがちですが、それ以外にも逸品は存在します。例えばHanes社製・1940年代の「ウインドシールド」タグ付きスウェットなどは極めて希少で、古着コレクターが探し求めるアイテムです。またSears(シアーズ)やMontgomery Wardといったストアブランドのデッドストック品も、一部マニアから高値で取引されます。ブランド知名度が低くても年代が古くディテールが珍しいもの(例:30年代無名メーカーの両Vスウェットでタグ付き未使用品など)は数十万円の値が付くこともあります。

- 近年の値動き: 2020年代前半のヴィンテージブームで、一時は80〜90年代の比較的新しい古着まで価格が急騰しました。しかし最近ではそうした「中途半端な年代」のものは落ち着きを見せ始めています。例えば90年代のChampionリバースウィーブはコロナ禍頃に高騰しましたが、現在はやや下火になりました。一方で10万円を超えるようなスペシャルヴィンテージ(戦前〜50年代のレア物)は依然高値安定で、今後も大きく値崩れしないだろうと予想されています。むしろ一部ではさらに値上がりの余地も指摘されています。

まとめると、中古市場では単に「古ければ高い」だけでなくデザインの華やかさや希少性によって価格が決まる傾向です。後付けフードやツートーン、カラーフロッキー、人気キャラクター(スヌーピー等)入り、軍用・カレッジ物など派手な要素を持つものは現在のトレンドにも合致して高騰しました。逆に地味な無地系や大量に出回った柄(例:50年代の雪柄ノルディック模様など)は当初人気でもブーム後期には敬遠され、値下がり傾向です。いずれにせよヴィンテージスウェットは一点物の世界なので、自分が「良い」と思ったものに出会えたら、その価格に見合う価値があるか吟味しつつも逃さないことが大切でしょう。

ヴィンテージスウェットパーカーの鑑定ポイント(復刻・偽物・現行品との見分け方)

最後に、本物のヴィンテージスウェットパーカーを見極める鑑定ポイントについて解説します。近年のヴィンテージブームにより、各社から**復刻版(レプリカ)が多数発売されており、一部には偽物(意図的に古着風に偽装された品)**も存在します。以下の点に注意することで、復刻品や現行品とオリジナル・ヴィンテージを見分ける手助けになります【up-t.jp】。

タグ(ネームラベル)の確認

まず一番わかりやすいチェック箇所はタグ(ネームラベル)です。年代ごとのタグデザインを把握しておくと、「その年代に存在しないタグ」や「復刻ブランド独自のタグ」を容易に判別できます。例えばChampionなら1940年代にランナーズタグ(Running Man)、60年代にブルーバータグ(青地に金文字)、70年代にトリコタグ(トリコロール配色)といった変遷があります。もし50年代相当のディテールなのにタグがトリコロール柄なら明らかに矛盾しています。またHanesやRussellも年代でタグロゴのデザインが変わるため、タグの年代と本体ディテールが一致しているかを見ることが重要です。

復刻品では、オリジナルに似せたタグを付けつつ小さく “Repro” や西暦年の表記が紛れ込んでいたり、あるいは全く別のブランド名(例:Warehouse、Buzz Rickson’s等の自社タグ)が縫い付けられていたりします。明らかに現行メーカーのタグが付いていれば言うまでもなく復刻品です。

縫製仕様の検証

オリジナルのヴィンテージ品は当時のミシンで縫われているため、縫い目のピッチや糸の太さに独特の特徴があります。例えば4本針の平行ステッチや2本針巻き縫いの独特な縫い代処理などは、現代でも再現可能ですが高度な技術とコストを要します。安価な偽ヴィンテージ品はそうした箇所を簡略化している場合があります。

また、生地の耳(エッジ)の処理などもチェックポイントです。50年代以前の製品はロックミシン(いわゆるジグザグのかがり縫い)が一般的でなかったため、生地端は折り伏せ縫いやブランケットステッチ処理がされています。にもかかわらず、見えない箇所に現代的なロック始末が使われていたら怪しい…という具合です。ただし上級の復刻ブランド(リアルマッコイズやウエアハウス等)は縫製もかなり忠実に再現してくるため、一箇所だけで判断せず総合的にディテールを見比べることが重要です。

素材・生地感の違い

当時のコットン生地と現代のレプリカ生地では、編み機や糸そのものが異なるため手触りや風合いにも違いが出ます。ヴィンテージの裏起毛は起毛が潰れ、コットンの油分も抜けて乾いた質感になっていることが多いです。一方でレプリカ品は意図的な加工によってヴィンテージ風合いを出していることが多く、例えば生地が不自然にダメージ加工されていたり、色落ち具合が均一だったりします。

本物の古着は経年変化にムラがあるものです。袖口・裾・首元など摩耗が激しい部分とそうでない部分で色落ちや生地のヤレ方に差が出るのが自然ですが、加工品ではそういったコントラストを完全に再現するのは難しく、エイジング表現が妙に均一だったりわざとらしかったりするものは疑う余地があります。

ディテールの組み合わせ

年代ごとの典型的なディテールの組み合わせを知っておくと、「あり得ない組み合わせ」を見抜いて偽物だと気づける場合があります。例えば前Vガゼットとラグランスリーブの組み合わせは基本的に存在しません(ガゼットが付いていた時代にはラグラン袖は一般的でなかったため)ので、そのようなディテールの服は怪しいと言えます。

ヴィンテージ復刻ブームの中で悪質なケースでは、年代物のタグだけ本物を流用して他は現行ボディという偽装も報告されています。タグ・ガゼット・リブ・袖付けなど複数ポイントを照合し、一つの特徴だけで真贋判断しないことが大切です。

直感と信頼できる情報

最終的には、自分の目を肥やし経験を積むことが一番の鑑定力につながります。信頼できる古着屋で実物を見て触れて学んだり、専門書やネット上の年代判別ガイド(例えばメーカー公式のタグ年表や有志の比較サイト)を参考にすると良いでしょう。タグ変遷に詳しいサイトや古着マニアのブログでは、HanesやChampionなど主要ブランドのタグやディテールの年表が公開されています。また不安な場合は古着屋の店員や詳しい知人に意見をもらうのも良策です。ヴィンテージ市場には復刻版が非常に多く出回っているため、一つの特徴だけで早合点せず全体を俯瞰して判断するよう心がけましょう。

以上、ヴィンテージスウェットパーカーについて年代別の特徴から市場動向、鑑定ポイントまで幅広く解説しました。

それぞれの年代に個性があり、またブランドによっても細部が異なるため、知れば知るほど奥深い世界です。

Championだけでなく、RussellやHanes、Searsをはじめ無名のメーカーにも目を向けると、多種多様なヴィンテージスウェットの魅力を再発見できるでしょう。

ぜひ古着屋さん巡りやご自身のコレクションで、今回の知識を活かしてディテールの違いを楽しんでみてください。

きっと、お気に入りの一着に宿る歴史や物語がさらに感じられるはずです。

自己紹介

EAGLEBASE

「ヴィンテージを次の世代へ」をコンセプトに

古着の販売、買取を行いながら

ヴィンテージカルチャーの魅力を

発信しております。